| Représentations dans l'art préhistorique

| Animaux, femmes, hommes, l'homme préhistorique a peint son environnement, mais aussi de mystérieux signes... Les sujets.

Les sujets figurés se répartissent en trois catégories principales : la faune, les humains, et les signes.

L'artiste préhistorique a représenté principalement la faune de son époque, délaissant la flore, les éléments géologiques, et ses propres outils. Sans que l'on sache pourquoi, les représentations humaines sont rares...

|  | Dossier Art préhistorique

- Explication de l'art préhistorique.

- Art pariétal - chronologie.

- Techniques utilisées - art pariétal

- Représentations - art pariétal

- Les signes géométriques, introduction

- Les tectiformes

- Les mains dans la préhistoire

- Outils, armes et parure

- Les Vénus dans la Préhistoire

- Art rupestre

- La grotte Chauvet

- La grotte Cosquer | | | La faune - les animaux  Plus de 90 % des représentations sont consacrées aux animaux Plus de 90 % des représentations sont consacrées aux animaux

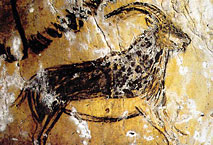

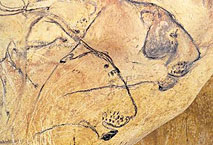

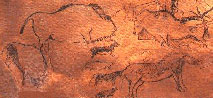

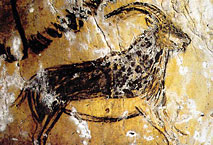

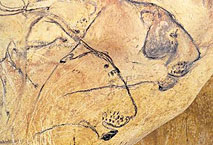

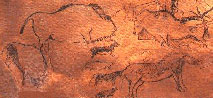

Bison, cheval, mammouth, bouquetin, lion, pingouin... l'homme préhistorique a représenté toute la faune qui l'entourait (et pas forcément celle qu'il chassait le plus...). Très rarement on assiste à une véritable mise en scène animalière : troupeau de mammouths en mouvement, mère léchant son petit... A noter, les artistes ont généralement particulièrement soigné les représentations d'animaux : proportions respectées, soucis du détail... (Illustration ci-contre : grotte Chauvet).

Sur les parois des grottes ces représentations animales évoluent dans le temps. Pour Carole Fritz (CNRS au Centre de Recherche et d'Etude pour l'Art Préhistorique - CREAP). : "Dans les périodes très anciennes, à l'Aurignacien (- 39 000 à - 28 000), au Gravettien (-31 000 à - 24 000), les félins, les mammouths, les ours et les rhinocéros vont dominer le bestiaire. Puis, il y a une période charnière aux alentours de - 17 000, où on a une inversion de ce bestiaire. Les animaux dominants vont alors être le cheval, le bison, le bouquetin, le cervidé. Les autres vont devenir des animaux rares". Les animaux, en général de grands herbivores, forment la catégorie de loin la plus nombreuse, la plus connue parce que la plus spectaculaire, celle aussi où la qualité artistique est la plus accomplie. En nombre les chevaux et les bisons (fig. 1) sont largement dominants, un second groupe est formé par le mammouth (fig. 2), le bouquetin (fig. 3), la biche et l'aurochs, viennent ensuite les animaux rares : ours, félins (fig. 4) avec une majorité de lions des cavernes, rhinocéros (fig. 5) ou exceptionnels : oiseaux, poissons…Il existe également, en petit nombre, des animaux fabuleux (la "licorne" de Lascaux fig. 6), des monstres formés par des parties de différents animaux ou des figures mi-animales mi-humaines. Estimation du nombre de représenattion par espèce (Marc Azéma L'art des cavernes en action)

Le chiffre à droite correspond au nombre de représentations de l'animal dans l'art pariétal en France. | Thémes principaux | Thèmes rares | | cheval 1258 | mégalocéros 22 | | bison 779 | oiseau 20 | | mammouth 440 | poisson 13 | | bouquetin 318 | isard 10 | | aurochs 220 | phoque 8 | | cervidé 122 | serpent 6 | | cerf 146 | bœuf musqué 3 | | renne 129 | pingouin 3 | | lion 120 | lièvre 2 | | rhinoceros 87 | antilope saïga 2 | | ours 52 | canidé 2 | | belette 1 | |  |  |  | | 1 - Bison | 2 - Mammouth (Grotte de Rouffignac) | 3 - Bouquetin (Niaux) |  |  |  | | | | |

Beaucoup de ces animaux appartiennent à des espèces disparues dont ils présentent certaines particularités anatomiques caractéristiques, tel est le cas des chevaux qui sont des chevaux de Prjevalski (Fig. 6), animaux de petite taille, hirsutes, à grande queue présentant sur l'encolure un tache caractéristique en forme de M aplati, ou des ours, Ursus spaeleus, espèce aujourd'hui disparue, reconnaissable par la présence d'un stop prononcé (décrochement au niveau de la racine du nez) sur le profil du crâne (fig. 7) ….

Des règles dans la composition

Au-delà de cette dimension naturaliste évidente, les représentations animalières pariétales présentent un certain nombre de traits communs qui sont souvent autant de nuances à leur apparent réalisme.

- Tous les animaux, à de très rares exceptions près, sont représentés de profil, mais bien souvent la vue de profil est altérée par le procédé de la perspective tordue, ainsi de nombreux bisons ont des cornes de face.

- Les superpositions sont fréquentes.

- Les tailles respectives d'animaux voisins ne sont pas respectées.

- Des espèces qui dans la nature ont des habitats différents sont représentées côte à côte, par exemple les bisons et les chevaux.

- La ligne d'horizon n'est jamais figurée.

| Zoom sur la grotte de Niaux.

Voici à titre d'exemple la composition du bestiaire de la grotte de Niaux : 110 animaux dont 54 (49%) bisons, 29 (26%) chevaux, 3 aurochs, 2 cerfs, 4 poissons et 3 indéterminés. | - Le sol est parfois évoqué par un élément naturel, corniche, mais n'est jamais représenté directement.

- Certains animaux sont représentés dans des positions impossibles : pattes en l'air, en position oblique ascendante ou descendante forte.

- Les paysages, les arbres, les pistes si importantes pour les chasseurs ne sont jamais représentés.

- Les espèces figurées répondent à un choix très précis ne correspondant pas à la liste de celles qui étaient consommées.

- Les scènes sont rarissimes. |

Les humains  Peu nombreuses, juste esquissées, mal proportionnées, les figures humanoïdes n'ont pas été un sujet premier pour nos artistes du passé. Les hommes préhistoriques ont délibérément pris plus de temps pour représenter la faune que leur propre espèce. Peu nombreuses, juste esquissées, mal proportionnées, les figures humanoïdes n'ont pas été un sujet premier pour nos artistes du passé. Les hommes préhistoriques ont délibérément pris plus de temps pour représenter la faune que leur propre espèce.

Une constante également : l'être humain est représenté seul. Il est très rarement accompagné d'animaux... voire mélangé avec eux... ce qui peut donner des êtres hybrides, mi-homme, mi-animal... Grotte de Lascaux Les hommes

Par rapport à celui des animaux l'effectif des humains est très faible. Dans l'art pariétal les représentations masculines sont toujours traitées de façon assez sommaire (fig. 8), souvent en érection (fig. 10). Plusieurs de ces représentations sont mi-humaines mi-animales (fig. 9). Les femmes

Les femmes sont, elles, sur-représentées dans l'art mobilier. Elles bénéficient souvent d'un traitement artistique plus soigné. Dans l'art pariétal les gravures féminines sont les plus nombreuses. Les mains positives et négatives

Les mains, plus souvent négatives que positives, forment une catégorie intermédiaire entre les humains et les signes. Elles sont très fréquentes aussi bien en France qu'en Espagne. Les mains positives sont formées par l'application sur la paroi de la main enduite d'ocre. Pour les mains négatives le colorant est soufflé à la bouche sur la main appliquée sur la paroi. Certaines mains négatives présentent des amputations apparentes, dans ce cas la main est appliquée dos sur la paroi et un ou plusieurs doigts sont repliés. Les mains, plus souvent négatives que positives, forment une catégorie intermédiaire entre les humains et les signes. Elles sont très fréquentes aussi bien en France qu'en Espagne. Les mains positives sont formées par l'application sur la paroi de la main enduite d'ocre. Pour les mains négatives le colorant est soufflé à la bouche sur la main appliquée sur la paroi. Certaines mains négatives présentent des amputations apparentes, dans ce cas la main est appliquée dos sur la paroi et un ou plusieurs doigts sont repliés.

Dans la grotte de Gargas (Pyrénées) la multiplicité des types de mains négatives permet à certains scientifiques d'y voir l'expression d'un langage symbolique (à l'image du langage des sourds-muets).

Une récente étude (janvier 2005) avec le logiciel Kalimain permet de déterminer si l'auteur des empreintes de mains était un homme ou une femme. Lire l'article.

A lire également : les mains dans l'art préhistorique A lire également : les mains dans l'art préhistorique

|

Les signes  Des points, des lignes, des cercles, des rectangles... dès l'urignacien l'homme préhistorique a manipulé des figures géométriques. Des points, des lignes, des cercles, des rectangles... dès l'urignacien l'homme préhistorique a manipulé des figures géométriques.

Souvent il utilise les signes en superposition avec des représentations animales (voir les chevaux "ponctués" de la grotte de Pech-Merle).

Première forme d'écriture, mode de calcul, signe de reconnaissance... toutes les interprétations sont possibles mais, pour l'instant, aucune explication n'est communément admise.

Au Magdalénien le nombre de signes va prendre de plus en plus d'importance...

Les signes sont aussi nombreux que variés, ils peuvent être classés en deux catégories suivant que leur signification est ou non connue. (ci-contre : Grotte de Pasiéga) Dans la première catégorie se rencontrent des signes féminins : vulves, profils fessiers, et par assimilation les claviformes.

Les vulves s'observent pendant toute la durée du Paléolithique et sur un territoire immense (des vulves gravées sur des objets mobiliers sont connues jusqu'en Pologne). Ce sont des signes simples constitués par des triangles parfois plus ou moins arrondis dont un des angles porte une bissectrice. Il s'agit en fait de triangles pelviens mais l'usage est de les appeler des vulves (fig. 11). Cette figure est couramment considérée comme réaliste alors que la ligne bissectrice qui lui donne son sens en représentant la fente vulvaire n'est, en fait, pas visible sur la femme adulte debout. Le procédé relève de la perspective tordue. Les vulves peuvent être gravées, peintes ou tracées voire modelées dans l'argile.

Les profils fessiers type Lalinde Gönnersdorf sont eux aussi fréquents. Leur signification féminine est clairement établie par des pièces les montrant sous deux formes avec et sans sein.

Les claviformes (fig. 14), peints ou gravés, sont formés par une ligne droite plus ou moins verticale présentant sur un de ses côtés un renflement qui représenterait le massif fessier. La signification féminine des claviformes a été proposée par André Leroi-Gourhan mais reste hypothétique.  |  |  |  | | 11 - Vulve (Angles sur l'Anglin) | 12 - Vulve (Abri Cellier) | 13 - Vulve (Le Tuc d'Audoubert) | 14 - Claviforme (Le Tuc d'Audoubert) |

La seconde catégorie comprend une multitude de signes mystérieux, allant de formes élémentaires (points isolés ou groupés, en lignes ou en nappes, tirets, lignes, zigzag…) à des formes complexes (signes quadrangulaires, aviformes, tectiformes… ).

|  |  | | 15 - Points rouges (Combel) | 16 - Signes barbelés (Marsoulas) | 17 - Signe (La Mouthe) |

A lire également Les signes géométriques - une introduction de Genevieve von Petzinger A lire également Les signes géométriques - une introduction de Genevieve von Petzinger

| Les tracés digitaux

Plusieurs grottes (Pech-Merle, Rouffignac, Grotte de Lascaux, Cosquer…) présentent des panneaux de tracés digitaux ou macaronis. Ce sont des surfaces, parfois importantes, pouvant atteindre plusieurs mètres carrés portant un entrelacs de tracés irréguliers, enchevêtrés, formés en promenant la pointe de deux ou trois doigts sur une surface rocheuse recouverte d'une couche naturelle d'argile. Certains de ces tracés paraissent avoir été faits avec des instruments à dents, en pierre ou en bois. Aucune image nette ne peut être identifiée en dehors de quelques contours, probablement fortuits, évoquant un profil animal. On a voulu voir dans ces panneaux l'origine de l'art paléolithique. Cette théorie, ancienne et maintenant à peu près abandonnée, n'avait pas d'autre justification que le désir de ses auteurs de voir l'art évoluer du simple au complexe et du fortuit à l'élaboré. Plusieurs grottes (Pech-Merle, Rouffignac, Grotte de Lascaux, Cosquer…) présentent des panneaux de tracés digitaux ou macaronis. Ce sont des surfaces, parfois importantes, pouvant atteindre plusieurs mètres carrés portant un entrelacs de tracés irréguliers, enchevêtrés, formés en promenant la pointe de deux ou trois doigts sur une surface rocheuse recouverte d'une couche naturelle d'argile. Certains de ces tracés paraissent avoir été faits avec des instruments à dents, en pierre ou en bois. Aucune image nette ne peut être identifiée en dehors de quelques contours, probablement fortuits, évoquant un profil animal. On a voulu voir dans ces panneaux l'origine de l'art paléolithique. Cette théorie, ancienne et maintenant à peu près abandonnée, n'avait pas d'autre justification que le désir de ses auteurs de voir l'art évoluer du simple au complexe et du fortuit à l'élaboré. A lire

| La Préhistoire

Denis Vialou

Initialement publié en 1991, La Préhistoire a joué un rôle novateur dans l'analyse descriptive des représentations préhistoriques.

Nouvelle édition 2006 agrémentée de photos en couleur. | | Les Hommes au temps de Lascaux

Sophie Archambault de Beaune spécialiste de la Préhistoire et chercheur au CNRS.

Ce livre, remarquablement écrit, fait le point de tout ce qui est connu de la vie de notre illustre ancêtre.

|

| Lascaux, le geste, l'espace, et le temps...

Enfin un nouveau livre sur Lascaux. C'est plus de 15 ans d'études que Norbert Aujoulat nous présente dans un ouvrage de grande qualité ! | | | |

| De Chauvet à Lascaux

Stéphane Pétrognani

Il y a eu une rupture dans l'art pariétal au Magdalénien par rapport aux époques précédentes. La richesse des thèmes et des styles s'est brusquement amoindrie il y a 17 000 ans. Pour Stéphane Pétrognani, c'est à mettre en parallèle d'une véritable évolution des sociétés préhistorique.

+ sur De Chauvet à Lascaux |

| Les animaux de Lascaux

Muriel Mauriace a grotte de Lascaux, classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, est la plus importante grotte ornée du Paléolithique. Écrin d'une multitude de fresques représentant chevaux, bisons, aurochs somptueusement peints et gravés, elle est un trésor pour l'humanité... Cet ouvrage présente les animaux de Lascaux pour les enfants

+ Les animaux de Lascaux

|

| L'art des cavernes en action

Marc Azéma

Ce premier tome présente l'anatomie, la biologie et l'éthologie des animaux modèles du bestiaire de l'art paléolithique.

Une riche iconographie, avec des photos animalières, permet au lecteur de se familiariser avec l'environnement de l'époque glaciaire.

L'art des Cavernes en action - Tome 1 | | | | | | 23/09/04 revue le 03/08/09, le 14/10/18

ZAF et CR | | |  |

|

Peu nombreuses, juste esquissées, mal proportionnées, les figures humanoïdes n'ont pas été un sujet premier pour nos artistes du passé. Les hommes préhistoriques ont délibérément pris plus de temps pour représenter la faune que leur propre espèce.

Peu nombreuses, juste esquissées, mal proportionnées, les figures humanoïdes n'ont pas été un sujet premier pour nos artistes du passé. Les hommes préhistoriques ont délibérément pris plus de temps pour représenter la faune que leur propre espèce.

Les mains, plus souvent négatives que positives, forment une catégorie intermédiaire entre les humains et les signes. Elles sont très fréquentes aussi bien en France qu'en Espagne. Les mains positives sont formées par l'application sur la paroi de la main enduite d'ocre. Pour les mains négatives le colorant est soufflé à la bouche sur la main appliquée sur la paroi. Certaines mains négatives présentent des amputations apparentes, dans ce cas la main est appliquée dos sur la paroi et un ou plusieurs doigts sont repliés.

Les mains, plus souvent négatives que positives, forment une catégorie intermédiaire entre les humains et les signes. Elles sont très fréquentes aussi bien en France qu'en Espagne. Les mains positives sont formées par l'application sur la paroi de la main enduite d'ocre. Pour les mains négatives le colorant est soufflé à la bouche sur la main appliquée sur la paroi. Certaines mains négatives présentent des amputations apparentes, dans ce cas la main est appliquée dos sur la paroi et un ou plusieurs doigts sont repliés.  Des points, des lignes, des cercles, des rectangles... dès l'urignacien l'homme préhistorique a manipulé des figures géométriques.

Des points, des lignes, des cercles, des rectangles... dès l'urignacien l'homme préhistorique a manipulé des figures géométriques.

Plusieurs grottes (Pech-Merle, Rouffignac, Grotte de Lascaux, Cosquer…) présentent des panneaux de tracés digitaux ou macaronis. Ce sont des surfaces, parfois importantes, pouvant atteindre plusieurs mètres carrés portant un entrelacs de tracés irréguliers, enchevêtrés, formés en promenant la pointe de deux ou trois doigts sur une surface rocheuse recouverte d'une couche naturelle d'argile. Certains de ces tracés paraissent avoir été faits avec des instruments à dents, en pierre ou en bois. Aucune image nette ne peut être identifiée en dehors de quelques contours, probablement fortuits, évoquant un profil animal. On a voulu voir dans ces panneaux l'origine de l'art paléolithique. Cette théorie, ancienne et maintenant à peu près abandonnée, n'avait pas d'autre justification que le désir de ses auteurs de voir l'art évoluer du simple au complexe et du fortuit à l'élaboré.

Plusieurs grottes (Pech-Merle, Rouffignac, Grotte de Lascaux, Cosquer…) présentent des panneaux de tracés digitaux ou macaronis. Ce sont des surfaces, parfois importantes, pouvant atteindre plusieurs mètres carrés portant un entrelacs de tracés irréguliers, enchevêtrés, formés en promenant la pointe de deux ou trois doigts sur une surface rocheuse recouverte d'une couche naturelle d'argile. Certains de ces tracés paraissent avoir été faits avec des instruments à dents, en pierre ou en bois. Aucune image nette ne peut être identifiée en dehors de quelques contours, probablement fortuits, évoquant un profil animal. On a voulu voir dans ces panneaux l'origine de l'art paléolithique. Cette théorie, ancienne et maintenant à peu près abandonnée, n'avait pas d'autre justification que le désir de ses auteurs de voir l'art évoluer du simple au complexe et du fortuit à l'élaboré.

0 Response to "Animaux Qui Vont Dans La Peinture"

Post a Comment